Mykola Ridnyi (MR): Die Protagonisten Ihrer fotografischen Serien sind meist arme Leute aus der untersten sozialen Schicht. Heute rutscht die Mittelschicht nach unten, während die Reichen immer reicher werden. Hatten Sie schon einmal die Idee, eine Serie über Reiche zu machen?

Boris Mikhailov (BM): Um so etwas zu machen, müsste man eine Person aus diesem Umfeld sein, einer von ihnen sein oder zumindest in der gleichen Sprache mit ihnen kommunizieren können. In den 1990er-Jahren waren die postsowjetischen Reichen eine Weile zugänglich, aber das war schnell vorbei. Ich hatte tatsächlich versucht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, um ihre Probleme, die Probleme ihrer Klasse herauszufinden. Aber das hat zu nichts geführt, diese Bilder sind nicht gelungen. Und die relevanten Themen, über die man sprechen sollte, betrafen das Leben der ärmeren Menschen. Außerdem hat mich viel mehr interessiert, wer der „Durchschnittsmensch“ ist und wie er/sie lebt.

MR: Unterscheidet sich der durchschnittliche Mensch in Deutschland und in der Ukraine signifikant?

BM: Das sind ganz verschiedene Lebensstandards. In den frühen 1990er-Jahren war in der Ukraine alles durchschnittlich – und es war arm. Ich habe Leute fotografiert, die ganz unten waren (Serie „Case History“), um diese soziale Tragödie zu zeigen. Als die Sowjetunion zusammenbrach, verloren viele ihre Arbeitsplätze. Jemand eröffnete zum Beispiel ein neues Geschäft, investierte alles hinein und verlor dann alles, jemand kehrte aus dem Gefängnis zurück … Menschen die am Abgrund standen, waren damals Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen.

MR: Können wir sagen, dass es im konventionellen Westen in der visuellen Kultur nur wenige Bilder von „unseren“ Armen gibt? Die Armut, die in der visuellen Kultur verankert ist, ist die Armut der Entwicklungsländer.

BM: Wenn wir Armut mit der Brutalität des Bildes verbinden, dann gibt es in „westlichen“ Zeitschriften und Zeitungen ziemlich viel davon, man trifft auf eine Menge sozialer Negativität. In der westlichen Gesellschaft gab es kein Verbot solcher Darstellungen. Es gab aber ein solches Verbot in der Sowjetunion; ein Verbot dieser Art von Bildern. Die offizielle Bezeichnung hieß „voreingenommene Auswahl von Informationen“. Ob es jetzt Verbote gibt? Ja, es gibt welche. Was ist der Unterschied zwischen diesen sowjetischen und den heutigen westlichen Verboten? Erstere waren ideologisch, letztere ethisch. Die Ethik lässt noch eine Lücke und die Möglichkeit zu, „zum Zwecke der geschichtlichen Dokumentation oder der Kunst“ Bilder zu machen. So stand es in einem Dokument, welches ich von der Berliner Polizei bekommen habe, dort wurden meine Aufnahmen als Kunst definiert.

MR: Welcher Ort in der Ukraine in Bezug auf die soziale Dynamik ist spannend für Sie?

BM: Für mich war ein solcher Ort lange Zeit der „Basar-Bahnhof“ und das Soziale Umfeld um diese Art Orte herum. Kein Theater oder Museum, sondern der Kontraktova Platz zusammen mit dem Bahnhofsvorplatz in Kyiv waren die wichtigsten „Orte der Kraft“, um die herum sich meine Serie „Tee, Kaffee, Cappuccino“ formierte. Wo sind solche Orte jetzt? Das kann ich nicht beantworten, ich arbeite und suche weiter. Ich denke aber nicht, dass die Energie noch an diesem Ort, in dieser Bahnhofssituation ist.

MR: Haben die Einkaufszentren nicht die Straßenmärkte verdrängt?

BM: Wahrscheinlich werden sie im Laufe der Zeit diese verdrängen, wie das hier in Westeuropa passiert ist. Es gibt immer noch Sonntagsmärkte, von denen viele reine Touristenmärkte sind. Aber ich denke, sie bilden immer noch das heutige gesellschaftliche Bild ab. Was ist mit den Einkaufszentren? Sie ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen an durch Werbebilder. Und daran kann man gut sehen, dass Werbedesign die Kunst durch ihre aggressive Darstellungsform überflügelt hat. Um sich mit Kunst zu beschäftigen, muss man aktiv denken, Werbedesign vereinnahmt deine ganze Aufmerksamkeit sofort.

MR: Aber gilt das auch für Berlin? Hier finden wir oft Design vor, das weit von Kitsch und aggressiver Werbung entfernt ist.

BM: Berlin ist anders. Hier gibt es immer Gegengewichte, die Gleichgewicht erzeugen. Es gibt Werbekitsch, aber gegenüber liegt ein ruhiger Park, ein entspannter Ort der Natur. Oder es gibt stilvolle Gebäude aus Beton und Metall, purer Minimalismus, und gegenüber ein Graffiti. Da alles sehr verschieden ist, fällt es schwer, ein Merkmal herauszuheben und zu sagen „das ist das echte Berlin“ oder „das ist deutsch“. Um etwas mit Identität in Deutschland zu finden, müsste man weiter gehen. Für die Fotografie ist Braunschweig für mich wichtig geworden. Es gibt dort etwas Gedämpftes, Langweiliges, auch Deprimierendes; es ist eine Manifestation der Mittellinie der Gesellschaft.

MR: Sie haben sich in Ihrer Arbeit auf Menschen und soziale Gruppen konzentriert. Darunter sind nicht nur Obdachlose, sondern auch junge Urlauber*innen, Rentner*innen und die kreative Intellektuellenszene. In den letzten Serien fällt auf, dass sich Ihr Interesse von Menschen hin zu Räumen und unbelebten Objekten verlagert. Was ist der Grund dafür?

BM: In der zeitgenössischen Fotografie gelten gewisse Regeln. Heute sind diese Regeln an eine Drehgenehmigung geknüpft. Früher war es problemlos möglich, die Straße und Menschen als Teil der Straße abzubilden, aber heute muss man um Erlaubnis fragen. In einer solchen Situation bleibt nichts anderes übrig als nur die Rücken zu fotografieren oder die Gesichter von Personen auf den Bildern zu verdecken. Die Vorgabe, die Meinungen und die Grenzen anderer zu respektieren, wirkt sich direkt auf das Fotografieren aus. Mit versteckter Kamera aufzunehmen, fällt in den verbotenen Bereich. Darüber hinaus gibt es noch einen weiteren Punkt: das ist die Suche nach der Wahrheit. Ich war zu Sowjetzeiten mit einer solchen Suche beschäftigt und wollte das echte Foto machen. Was ist heute Wahrheit? Es gibt keine Wahrheit mehr, oder besser gesagt, es gibt viele davon. Diese beiden Aspekte, die Zulässigkeit und das Verbot des Abbildens sowie eine Veränderung des Wesens des Erzählens in der Fotografie, führen zur Entstehung neuer struktureller Elemente. Die eigentliche Struktur des Bildes ändert sich, es entstehen Räume und Leere, die auf die Anwesenheit von Menschen hinweisen.

MR: Ein Foto, auf dem keine Menschen zu sehen sind, sondern nur Räume, kann es auch gesellschaftskritisch sein? Oder ist das etwas anderes?

BM: Ja, es ist auch sozialkritisch, aber es hat eine andere Struktur. So kann beispielsweise ein Ort wie eine Fabrik auf ganz unterschiedliche Weise abgebildet werden. Im Westen ist das Bild einer Fabrik geprägt von Hightech und moderner Architektur. 2011 besuchten wir dank der Unterstützung der Stiftung Izolyatsia Fabriken in der Donbass-Region. Die Fabriken sahen ganz anders aus als die Fabriken, die wir zum Beispiel von den Fotos von Bernd und Hilla Becher kennen. In ihren Fotografien, die in den 1970er-Jahren entstanden, wurden der Abschluss eines technologischen Prozesses sozusagen in der Zeit fixiert. Es handelt sich um Fotografien von veralteten und daher nicht mehr funktionierenden Objekten. Und diese gesamte Serie ist wie eine Hymne an diese Technik, die ausgedient hat. Im Donbass war das anders. Die Fabriken waren eine Art kaputter Orte, manchmal sogar gruselig. Es war nicht klar, wie die Produktionsprozesse dort aussahen, ja, man fragte sich, wie man dort überhaupt noch produzieren konnte.

MR: Die Fabrik als Ort hat in der frühen sowjetischen Avantgarde eine starke symbolische Bedeutung. Die Konstruktionen in den Bildern Ihrer Serie „Industrial Zone“ scheinen auf den Konstruktivismus zu verweisen, huldigen aber nicht die Industrieutopie, sondern zeigen ihren Zusammenbruch. Allerdings kann dies auch als Kommentar zur Deindustrialisierung verstanden werden, die sich in einigen westlichen Ländern sehr schmerzhaft vollzog.

BM: Diese alten Industriekomplexe sind Denkmale für eine Ära, die einst durch die Macht der industriellen Revolution gegründet wurden. Künstler*innen dieser Zeit priesen die Schönheit der Maschinen. Der Futurismus und der Konstruktivismus von Alexander Rodtschenko und Wladimir Majakowski repräsentierten die neue Kunst des neuen Staates. Malerei, Architektur, Fotografie boten eine geometrische Raumkonstruktion, die die strukturierende Bedeutung der Linien und die Dynamik der Formen betonte, eine Formsprache, die dem Kubismus vielleicht nahe ist.

Unsere Fabriken waren am Ende der Sowjetzeit bereits veraltete Technologie, aber sie arbeiteten und arbeiten weiter. Einige meiner Bilder habe ich irgendwie intuitiv mit der Form einer Ellipse verbunden. Und das gab den Fotografien ein nostalgisches Gefühl und manchmal auch einen Hinweis auf die Gemälde des Kubismus (Braque, Picasso). Andere dort aufgenommenen Fotografien verweisen auf den Konstruktivismus der Rodtschenko-Zeit, als die Fabriken gerade gebaut wurden. Auf jeden Fall scheinen wir uns durch die Methode der „Parallelassoziationen“ beim Betrachten dieser Fotografien in einer anderen Umgebung zu befinden, in den 20er- bis 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Aber wir befanden uns in der Gegenwart, in der noch produziert wird. Und dieses „Neue“ in den Fabriken, das ich natürlich auch versucht habe zu finden, erwies sich für mich vor dem allgemeinen Hintergrund der „Vergangenheit“ als wenig sichtbar.

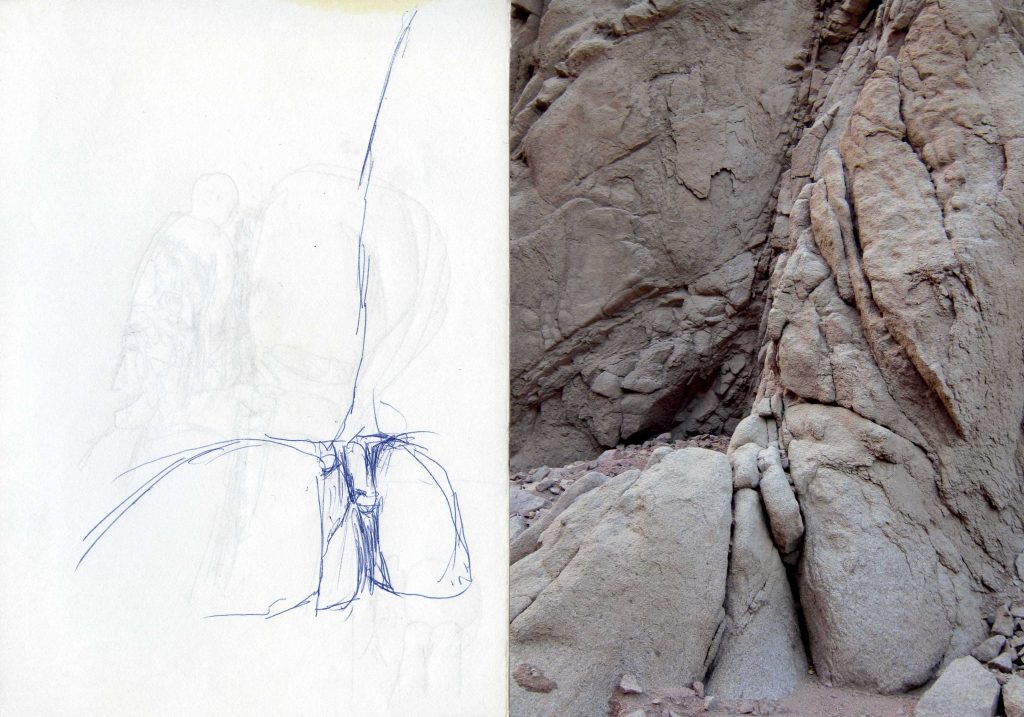

MR: Am mysteriösesten erscheint mir Ihre Serie „Structures of Madness“, in der Fotografien von Steinen die grafische Zeichnungen ergänzen. Verwenden Sie diese Methode zum ersten Mal? In früheren Serien gibt es nur Texte neben dem Foto.

BM: Das mit den Steinen hat folgenden Hintergrund: Wir waren in Ägypten und fuhren in die Berge, die in mir unerwartete Assoziationen weckten. Ihre Geschichte ließ uns an eine vergangene Zivilisation denken, und ihre Form bezog sich sozusagen auf das vergangene menschliche Leben: auf Menschen, die einst in diesen Bergen lebten und Spuren ihrer Existenz auf ihnen hinterlassen hatten in subtilen Bildern der ganzen Breite. Von biblischen bis hin zu sexuellen Geschichten. Ich habe versucht, eine neue Arbeitsweise zu finden: nicht sehen und abbilden, sondern sich vorzustellen. Ich machte Fotos und versuchte, dem Festgehaltenen zu entfliehen, schloss die Augen: du blinzelst und beginnst einige Flecken zu sehen und sie mit einem Bleistift zu fixieren. Allmählich tauchten Silhouetten, Situationen und Handlungen auf, die sich auf das Leben der Menschen in der Vergangenheit bezogen.

Ich denke oft darüber nach, wie unterschiedlich Fotograf*innen und Künstler*innen ein Objekt betrachten. In diesem Fall glaube ich, dass ich den Künstler*innenblick hatte. Und mir scheint, dass Künstler*innen häufiger mit unscharfem Sehen schauen und Tiefe sehen, während Fotograf*innen häufiger nur die Oberfläche betrachten. Die Kultur hat bereits einen Code zum Lesen der Berge, die wir auf den Bildern sehen. Es gibt die Erfahrung der Anderen, das Wissen darüber, wie es vor dir fotografiert wurde. Und das erste, was immer herausgearbeitet wird, ist ihre Größe. Und wahrscheinlich hatten wir Glück, dass wir uns nicht in so „majestätischen Bergen“ befanden, sondern in denen, die bereits zerfallen und zwischen Majestät und Ebene liegen. Dies bot die Möglichkeit, aus diesen Bergen etwas anderes zu machen, sie aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und ich spürte den Einfluss der Textur der Berge auf Giacometti, Picasso, Filonow.

MR: Die Zeichnungen dieser Serie regen zum Nachdenken über die Komplexität der Beziehung zwischen Fotografie und Malerei in der Kunstgeschichte an. Die Fotografie beanspruchte die Rolle des Hauptdokuments einer Ära und verdrängte die Malerei aus diesem Bereich. Später begann die Fotografie im künstlerischen Experimentieren mit der Malerei zu streiten und bekam ihren Platz in Ausstellungen. Womit steht die Fotografie heute im Wettbewerb und was sind ihre neuen Herausforderungen?

BM: Fotografie profitiert immer noch von der Darstellung des Realen. Diese Eigenschaft hat sie der Malerei wirklich genommen. Aber es gibt noch etwas anderes: Es ist eine Art Oberfläche, durch die der/die Betrachter*in mit der Fotografie interagiert. Man fühlt sich gleichsam außerhalb und innerhalb der Fotografie. Das passiert bei der Malerei nicht, sie bleibt in den Händen derjenigen, die sie geschaffen haben. Und die Fotografie gehört dir und niemandem, sie verbreitet sich schnell und demokratisch als Allgemeinwissen. Es besteht sogar das Gefühl, dass sie den gesamten visuellen Raum ausfüllt. Dann wird es eine Art neue Entwicklung geben, weil die Fotografie dann überflüssig wird.

MR: Und inwiefern hat sich die Fotografie heute, im digitalen Zeitalter, einen Bezug zur Realität bewahrt?

BM: Solange Sie ihr glauben und sagen können, was wirklich passiert ist und was nicht. Es ist eine Frage nicht nach Fotografie, sondern nach unserer Verbindung und Beziehung zum Realen.

MR: Wie hat sich Ihre Wahrnehmung der Realität mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie verändert? Weil sich ja die Realität der Straße stark verändert hat und viel Leere entstanden ist. Wie reagieren Sie auf diese Veränderung?

BM: Die Leere ist erschreckend. Aber Leere hat auch ihre eigene innere Spannung. Das soll nicht heißen, dass nichts abzubilden wäre. Einerseits ist eine leere Stadt schön, aber andererseits alarmierend, weil sie nicht mehr so ist wie vorher und nicht klar ist, was als nächstes passieren wird.

Die Arbeitsweise scheint die gleiche zu sein. Ich habe zwei Serien gemacht, zwei Buchlayouts, und ich liebe sie. Aber mit der Quarantäne ging der Rhythmus der Wünsche und der Arbeitsrhythmus im Raum verloren, die Verbindung mit dem Publikum ging verloren, welche die Richtigkeit der Ideen überprüfte. Und den Bezug zur Realität liefert ein neu fotografiertes träges Leben und seine stillen Spuren, wie Echos einer Pandemie.

Boris Mikhailov (*1938 in Charkiw, Ukraine) zählt zu den wichtigsten Chronisten des Alltags einer (post-)sowjetischen Gesellschaft. Mikhailov widmet sich den Rändern der Gesellschaft, den Ausgestoßenen, fotografiert Alltagsszenen, die geprägt sind von Armut und Verzweiflung, Resignation, Verfall. Seine Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen weltweit präsentiert, darunter zuletzt im Sprengel Museum, Hannover (2013), in der Berlinischen Galerie, Berlin (2012), im Museum of Modern Art, New York (2011), in der Tate Modern, London (2010), in der Kunsthalle Wien (2010) und im Ukrainischen Pavillon auf der Biennale di Venezia (2007). Boris Mikhailov lebt und arbeitet in Charkiw sowie in Berlin.