1899 als Pathologisches Museum gegründet, beherbergte das Museum eine umfangreiche Präparatensammlung des Mediziners und Pathologen Rudolf Virchow. Die Sammlung diente der medizinischen Lehre und wurde öffentlich gezeigt, um das Wissen über Gesundheit und Krankheit in der Bevölkerung zu verbreiten und die Lebensbedingungen zu verbessern. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurde es für lange Zeit geschlossen und erst 1998 wurde es als Berliner Medizinhistorisches Museum wiedereröffnet. Im März 2024 hat die Historikerin Monika Ankele die Leitung übernommen. Sie will nun stärker die sozialgeschichtlichen Aspekte der Sammlung in den Fokus rücken und dabei häufiger als bisher mit Künstler*innen kooperieren. Auf einem Rundgang durch die Sonderausstellung erläutert sie ihre Idee, die Institutionsgeschichte anhand von einzelnen Patient*innengeschichten zu entfalten.

Auf einem Rundgang mit Monika Ankele

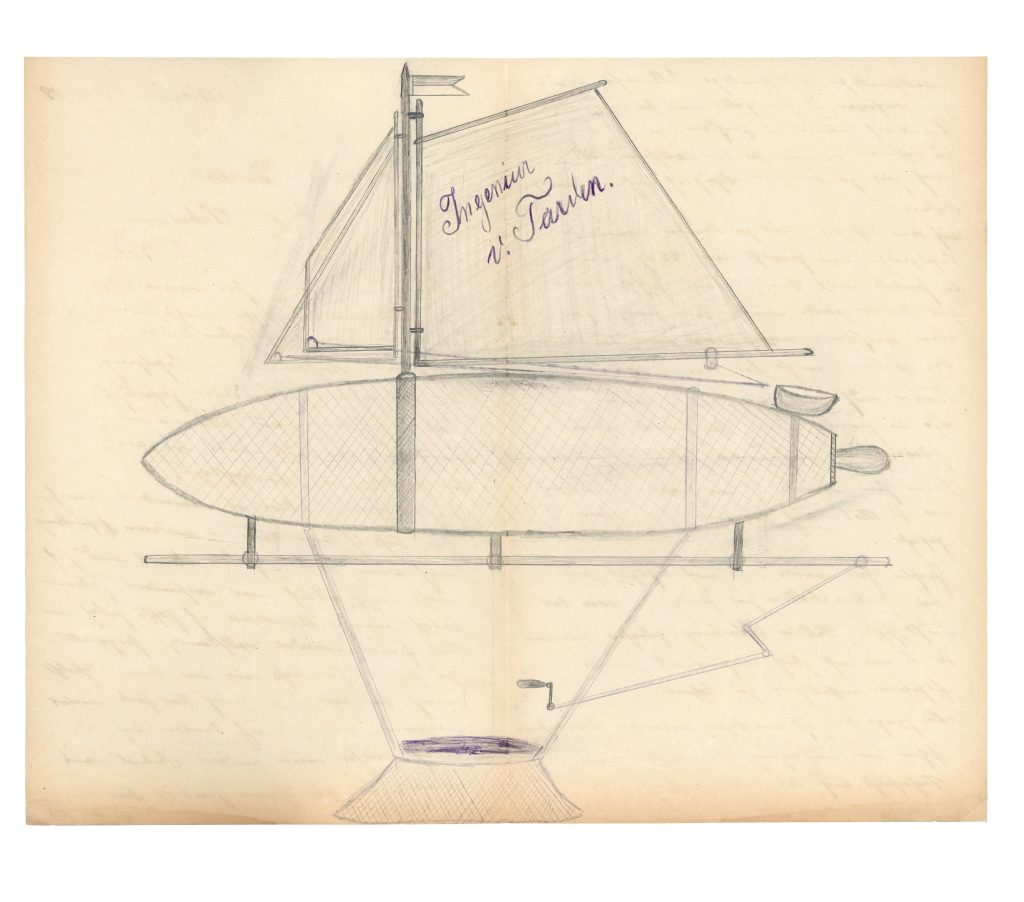

Die Tour beginnt mit der Krankenakte des „Ingenieurs von Tarden“, wie er sich selbst nannte. Nach einem Unfall beim Fluchtversuch aus dem Arbeitshaus in Rummelsburg wird der 35 Jahre alte Mann aus Breslau 1909 mit zwei gebrochenen Beinen in der Psychiatrischen Klinik der Charité aufgenommen. Die Diagnose: Erfindungswahn – nicht ungewöhnlich zur damaligen Zeit, wie die Leiterin des Medizinhistorischen Museum bemerkt. „Es war die Zeit der Erfindungen und der Hoffnung auf einen damit verknüpften sozialen Aufstieg, Ruhm und Geld.“ Insofern steht der Patient von Tarden stellvertretend für ein bestimmtes Zeitphänomen und dient gleichzeitig dazu, Einblick in die Behandlungsmethoden und das Verständnis der Psychiatrie am Anfang des 20. Jahrhunderts zu geben. Zu dieser Zeit etablierte sich die verhältnismäßig junge Disziplin; die Eröffnung der Psychiatrischen und Nervenklinik der Charité im Jahr 1905, direkt gegenüber dem Museum, ist ein Ausdruck davon. „Sie war ein Ort der Behandlung, der Pflege, der Lehre, der Forschung und der Verwaltung und bot, nach Geschlechtern getrennt, 150 psychisch Kranken und 58 Nervenkranken Platz“, heißt es in einem der informativen Texte dazu.

Fokus auf Patient*innengeschichten

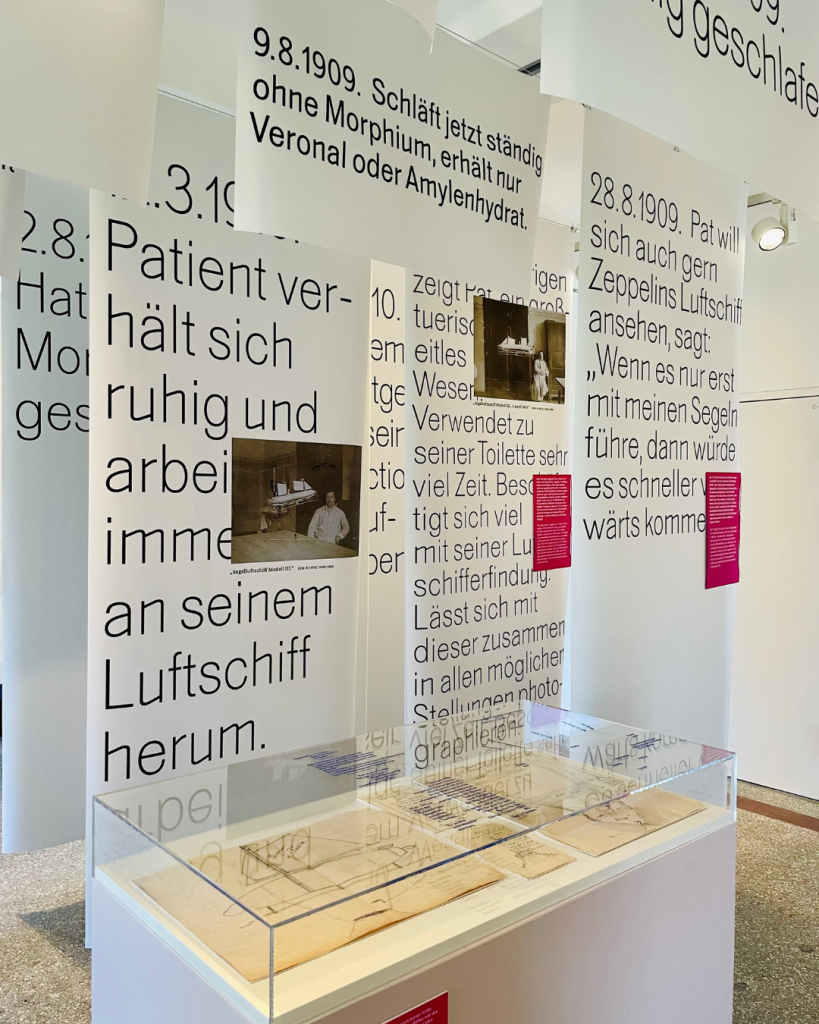

Das Anliegen der neuen Leiterin ist es, anhand eines konkreten Patienten Sozial- und Medizingeschichte zu erzählen. Dementsprechend ist die Ausstellung konzipiert: Sie beginnt mit Informationen aus den Krankenakten und Selbstzeugnissen des Ingenieurs von Tarden, die in Form von Papierfahnen von der Decke hängen (und leider zum Teil schwer zu lesen sind, weil sie so eng hängen). Im zweiten Teil der Ausstellung geht es um den sozialgeschichtlichen Kontext, anschaulich gemacht anhand von Fotos, Publikationen und Zeichnungen. Unter anderem wird die Dissertation Über Erfindungswahn von Hans Reinhard aus dem Jahr 1909 ausgestellt. Er beschrieb den „Erfindungswahn“ als eine Form der chronischen Verrücktheit, die dem Größenwahn zuzuordnen sei. Fotos der ersten Zeppelinfahrt über Berlin im August desselben Jahres verweisen auf die mit vielen Erwartungen verknüpfte Luftschifffahrt ebenso wie auf den „Graf Zeppelin“, dessen Erfinder, lange als Narr vom Bodensee verspottet, nun als Visionär gefeiert wurde. Es scheint eine aufregend-nervöse Zeit gewesen zu sein – voll von Neuentdeckungen, Beschleunigung und Aufstiegsmöglichkeiten.

Das Herzstück der Ausstellung ist ein Nachbau des Modells jenes Segelflugschiffes, das von Tarden während seines Aufenthalts gezeichnet und dann als Modell gebaut hat. Es hängt zentral im Raum und kann von allen Seiten begutachtet werden. Ein historisches Foto, auf dem man den Ingenieur vor dem Haus zusammen mit anderen Patienten sitzen sieht, während das Modell scheinbar über ihnen fliegt, diente als Ausgangspunkt. Damals sollte es vor allem für den Nachweis der Funktionstüchtigkeit des Modells bei der Anmeldung im Patentamt dienen.

Mehr Kooperationen mit Künstler*innen

Ankele leitet seit März 2024 das Museum, sie war vorher Kuratorin des Medizinhistorischen Museums am Universitätsklinikum in Hamburg und lehrte an der Universität Wien im Bereich Cultural Studies und Frauen- und Geschlechterforschung. Zusammen mit Daniela Hahn hat sie die Ausstellung kuratiert, die aus einem weiteren Grund einen Richtungswechsel einläutet, denn die beiden haben mit mehreren Künstler*innen zusammengearbeitet. So ist das Kollektiv raumlabor Berlin für die Ausstellungsgestaltung zuständig, die Autorin Teresa Präauer hat eine Hörstation über eine fiktionale Begegnung mit dem Ingenieur beigesteuert. Ein eigener Raum ist der Rauminstallation Das Echo der Stimmen der Anderen des Mahony Collective vorbehalten, das Fragestellungen der Ausstellung assoziativ aufgreift und künstlerisch übersetzt. Das dreiköpfige Kollektiv aus Berlin hatte die Gelegenheit über mehrere Monate vor Ort eine Arbeit zu entwickeln.

Das Ergebnis ist eine Inszenierung aus mehreren Elementen, die Fragen zum Verhältnis von Gesellschaft, Individuum und der Institution der Psychiatrie verhandelt. Im Raum verteilt stehen fünf Glasvitrinen, die Objekte wie Aktenseiten oder Tonkugeln enthalten, zudem sind blau eingefärbte Stoffe aufgehängt, denen Glühbirnen auf senkrechten Stäben zur Seite stehen. In der Mitte befinden sich flache schwarze Sitzgelegenheiten. Die Kuratorin Daniela Hahn erläutert, dass es sich bei den Stoffen um Leintücher aus der Charité handelt und weist uns darauf hin, dass die Lampen in regelmäßigen Abständen zu zittern anfangen, kurz aus- und wieder angehen und damit ein Störmoment provozieren. Nach dem konkreten Lebensweg, den medizingeschichtlichen Informationen und dem gesellschaftspolitischen Kontext, der in den Räumen zuvor so anschaulich dargestellt wurde, geht es hier um grundsätzlichere Fragen wie die „systematische, aber oft notwendige Vereinfachung, die die psychiatrische Diagnostik begleitet“ oder „den Aufwand institutioneller Verwaltung“, wie man auf den Texttafeln nachlesen kann. Es braucht eine gewisse Zeit, die atmosphärischen Setzungen auf sich wirken zu lassen und dem assoziativen Mehrwert, den Ankele als Stärke der Kunst hervorhebt, nachzugehen.

Der genesene Erfinder

„Und was ist eigentlich aus dem Patienten geworden?“ – diese Frage stellt sich unweigerlich am Ende des Rundgangs. „Sein Weg verläuft sich nach seiner Entlassung aus der Anstalt. Er hat irgendwann seine eigene Namensgebung hinterfragt und weitere Anzeichen von Genesung gezeigt, so dass er entlassen worden ist“. Ob es trotzdem eine Erfindung im Patentamt gibt, die auf seinen Namen angemeldet wurde? „Nein, das haben wir überprüft. Aber wer weiß, ob er sich nicht noch einen anderen Namen gegeben hat?“, sagt Monika Ankele mit einem Augenzwinkern.

Erfindungswahn! Das Segelflugschiff des „Ingenieur von Tarden“

Sonderausstellung bis 30.11.2025 im Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité, Virchowweg 17, 10117 Berlin

https://bmm-charite.de/ausstellungen/sonderausstellung-erfindungswahn