„Kennen Sie Carl Bolle?“, fragt mich Peter Schwoch als erstes, als wir uns im Innenhof des Geländes der ehemaligen Eisfabrik treffen, und klärt mich auf: „Der war Unternehmer und Immobilienspekulant und hat 1872 die Norddeutschen Eiswerke gegründet. Damals gab es ja noch keine Kühlschränke, aber Brauereien brauchten Eis zum Kühlen. Das wurde zu dieser Zeit noch natürlich geerntet, zum Beispiel im Rummelsburger See oder im Plötzensee.“ Schwoch hat eine Mappe mit Fotos dabei und holt ein Schwarz-Weiß-Bild hervor, auf dem eine riesige Anlage aus Holz zu sehen ist, direkt am Wasser gelegen. „Die Eisstücke wurden im Winter geerntet, gelagert und dann im Sommer verkauft. Bolle war in Berlin der größte Versorger mit Kühleis. Weil die Nachfrage stieg und gleichzeitig die ersten eisarmen Winter auftraten, kaufte er 1893 dieses Grundstück in der Köpenicker Straße und errichtete 1896 das erste Großkühlhaus Deutschlands.“

Abriss trotz Denkmalschutz

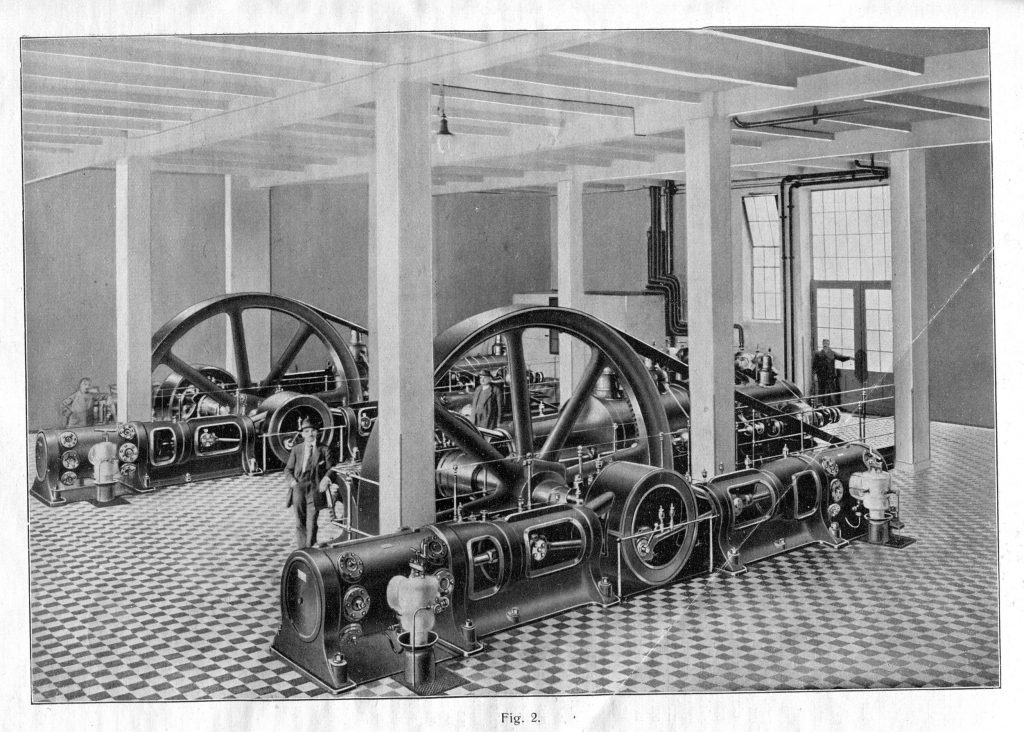

Er zeigt auf einen eckig versetzen Neubau mit viel Glas. „Hier stand das Kühlhaus. Da konnten Händler und Privatleute ihr Kühlgut lagern. Es wurde 2010 abgerissen, trotz Denkmalschutz.“ Schwoch schüttelt den Kopf, immer noch fassungslos. „2017 wurde das Gelände an das Immobilienunternehmen Trockland verkauft und ein Neubau nach den Plänen des Büros Graft Architects errichtet. Der wurde 2022 fertig gestellt, aber der erste Mieter ist schon wieder ausgezogen. Da streiten sich jetzt die Anwälte. Gerade finden da Filmaufnahmen statt.“ Wir drehen uns zum markanten Ziegelsteingebäude mit dem Schornstein um und Schwoch erklärt, dass es sich dabei um das Kesselhaus und die Eisfabrik handelt. Hier wurde Stangeneis produziert, das direkt von einer Rampe verkauft wurde. Die Kältemaschine in der geräumigen Maschinenhalle von 1914 ist bis heute erhalten geblieben. Das Kesselhaus mit dem imposanten Schornstein und die Eisfabrik mit den aus Ziegeln gebildeten Dekorationselementen sind tipptopp saniert, das Dach wurde zudem mit einer schwarzen Konstruktion ergänzt, das dem ganzen Gebäude eine futuristische Anmutung verleiht.

Fassade ohne Eisbär

Ich frage Schwoch nach dem Grund für sein Interesse an der Geschichte des Ortes und der Luisenstadt, das so weit geht, dass er sich als Vorsitzender des gleichnamigen Bürgervereins[1] engagiert. Er erzählt, dass er 1990 in das vordere Wohnhaus an der Köpenicker Straße gezogen sei. Damals habe ihn die Geschichte noch nicht so interessiert, aber mit der Zeit habe es ihn mehr und mehr umgetrieben, wie das Gelände verkommen sei. Er zeigt mir eine frühe Aufnahme des Hauses, das 1910 als repräsentatives Gebäude an der Straße errichtet wurde und weist mich auf den Eisbären hin, der knapp unter dem Dach auf einer Eisscholle steht. Auf einer nächsten Aufnahme sieht man den Zustand des Hauses nach dem Krieg, eine Hälfte des Wohnhauses fehlt und viele Elemente der Fassade wie der Eisbär und der Schriftzug „Norddeutsche Eisfabrik“ sind verschwunden. Da das Areal direkt im ehemaligen DDR-Grenzgebiet liegt, verlief die Mauer in unmittelbarer Nähe und das ganze Gebäudeensemble ging 1952 in den Besitz der VEB Kühlhaus Süd-Ost über. Wegen sinkender Nachfrage wird die Stangeneisproduktion 1991 eingestellt. 1995 übernimmt die TLG, die Treuhand Liegenschaftsgesellschaft, heute ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, das Ensemble.

Jahre der Ungewissheit

Der Zustand des Wohnhauses, der Kühlhäuser und der Eisfabrik wird immer schlechter, trotz Denkmalschutz – oder gerade deswegen. Als die letzten verbliebenen Mieter 2007 die Info erhalten, dass die Häuser abgerissen werden sollen, gründen sie die Initiative zum Erhalt der Eisfabrik. Im folgenden Jahr wird ein Teil des Ensembles an einen Investor verkauft, doch der Verfall geht weiter, Obdachlose entdecken die Eisfabrik und richten sich hier ein. Es beginnen Jahre der Ungewissheit, der wechselnden Eigentümer und der Rechtsstreitigkeiten. Dabei kommt die TLG in der Erzählung von Schwoch gar nicht gut weg, weil sie Nutzungskonzepte wie die vom Architekten Gerhard Spangenberg, der das Radialsystem auf der gegenüberliegenden Seite der Spree entwickelt hatte, ablehnt, und 2010 den Abriss des Kühlhauses einleitet. Eine Kehrtwende setzt erst 2017 ein, als der Immobilienentwickler Trockland anfängt, die Gebäude zu sanieren und einen Neubau an der Straße zu errichten, um die im Krieg entstandene Lücke zu schließen. Es entsteht ein gestufter Durchgang aus Beton, wo früher die Einfahrt war, und auf dem hinteren Teil des Areals, dort wo früher die Kühlhäuser standen, entsteht ein kompletter Neubau. Einige der heutigen Mieter sind die Co-Working-Anbieter Techspace und Denizen, die neben Büros und Veranstaltungsräume auch ein Café für Self-Care und Community-Events betreiben.

Top saniert, aber für wen?

Wir sind mittlerweile aufgestanden und zur Eisfabrik gelaufen. Laut Schwoch gehört sie der Firma Biotronik[2], doch es gibt weder ein Schild noch Hinweise im Netz, die diese Verbindung öffentlich machen. Auf dem Klingelschild steht lediglich der Name AEF – eine Abkürzung für Alte Eisfabrik. Schaut man durch die Fenster, kann man zwei besetzte Schreibtische erblicken, ansonsten wirkt das herausgeputzte Gebäude leer und scheint noch auf seine Nutzer*innen zu warten. Schwoch weist darauf hin, dass dem Medizintechnikunternehmen auch das Postfuhramt in der Oranienburger Straße gehört. Das leuchtet mir sofort ein, weil es ebenfalls top saniert ist, aber so exklusiv genutzt wird, dass es auf mich wie unbenutzt wirkt.

Wir laufen weiter in Richtung Spree und schauen auf die Nordfassade. Mein Blick schweift zu den Mauerresten, die zur Spree verlaufen und die Schwoch zufolge noch original DDR sind. Hier beginnt der Spreeuferweg, ein öffentlich zugänglicher Weg, der sich entlang der Spree zieht. Schwoch sagt, dass der Weg eingerichtet wurde, sei auch der Verdienst des Bürgervereins gewesen, der immer wieder auf die öffentliche Zugänglichkeit des Areals gepocht hätte. Zum Ufer selbst kommt man allerdings gar nicht, denn eine Reihe von Tipis hat hier dauerhaft Station bezogen. Das sogenannte „Teepeeland“ bezeichnet sich als Kultur- und Nachbarschaftsprojekt, in einer kleinen Hütte finden Karaoke und Filmvorführungen statt. Abgefahren, denke ich, wie in Berlin auf engstem Raum Start-Ups, finanzstarke Tech-Unternehmer und Alternativkultur nebeneinander existieren können. Gleichzeitig wird mir bewusst, dass die kulturwirtschaftliche Nutzung, mit der sich die Investoren beworben haben, noch uneingelöst geblieben ist – sieht man einmal von der Open-Air-Ausstellung ab, die Schwoch und seine Kolleg*innen vom Bürgerverein organisiert haben. Ob sich das noch mal ändern wird?

Unklare Zukunft

Auf dem Weg zurück zur Straße blicken wir auf das brachliegende Nachbargrundstück. „Das sollte eigentlich auch schon bebaut sein, mit einer Mischung aus Wohn-, Gewerbe und Eigentumswohnungen zur Spree hin. Aber auch hier gibt es Verzögerungen. Genauso wie auf dem Gelände gegenüber, hinter der ehemaligen Köpi. Das ist ein riesiges Areal, auf dem früher das Postfuhramt war. Das gehört einem irischen Investor und soll schon seit ein paar Jahren bebaut werden, aber bis jetzt ist kaum was passiert.“ Schwoch kennt sich bestens mit der Geschichte und den aktuellen Entwicklungen des Kiezes aus. Über die Jahre hat er zahlreiche Fotos und Informationen zusammengetragen und auf mehrere Webseiten zur Verfügung gestellt. Dabei hat er als Zimmermann nicht nur ein historisches Interesse, sondern auch einen handfesten Blick auf Gebäude. Als wir in der hohen Einfahrt stehen, zeigt er auf die übrig gebliebenen Halterungen einer großen Stahltür, die es zu seinem Bedauern nicht mehr gibt. Dann betreten wir gemeinsam durch einen schmalen Gang den Innenhof zum Wohngebäude. Schwochs Blick geht nach oben, um mich auf ein weiteres Detail hinzuweisen: Bemalungen auf einem Holzrelief unterm Dach. Handelt es sich um ein Kreuz oder Herzen? Egal, Schwoch freut sich, dass sie wiederhergestellt wurden.

[1] Mit dem Namen Luisenstadt wurde ab 1802 das Gebiet zwischen den ehemaligen Stadtwällen (Alte Jakobstraße), der letzten Stadtmauer (Skalitzer Straße/Hochbahn) und der Spree bezeichnet.

[2] Vgl. die Broschüre Die Eisfabrik, herausgegeben vom Bürgerverein Luisenstadt e.V., 2019, S. 20.

Eisfabrik

Köpenicker Str. 40/41

10179 Berlin