Praxis: Ein Abend für experimentelle Sound-Art

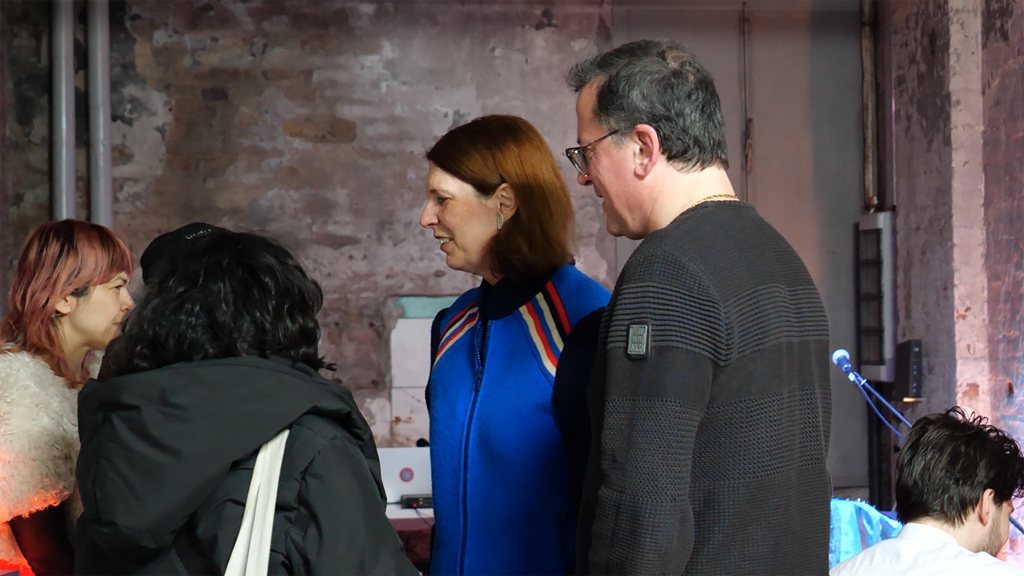

fluctuating images wurde 2004 von Cornelia und Holger Lund in Stuttgart gegründet. 2009 zog die Plattform nach Berlin um, war Teil des Projektraums General Public in der Schönhauser Allee, der 2013 der Gentrifizierung zum Opfer fiel. Seitdem führt sie ein nomadisches Dasein und ist auf Kooperationen angewiesen, wenn sie eine Veranstaltung auf die Beine stellen will. An einem frostigen Abend im Februar hat fluctuating images mit mehreren Kooperationspartner*innen einen Sound-Art-Event initiiert. Das ganze findet in einem Hinterhaus in der Gerichtsstraße statt, wo seit Anfang 2024 die Veranstalter der Berlin Art Book Fair, Miss Read, und das Kollektiv Errant Sound zu Hause sind und die Räume für Veranstaltungen nutzen. An diesem Abend haben in einem langgestreckten Raum, die Wände sind roh verputzt und minimal hergerichtet, drei Acts ihr Equipment aufgebaut: Schallplattenspieler, Rechner, Mischpulte und noch einiges mehr. Hinter einem Vorhang versteckt sich eine improvisierte Bar. Langsam füllt sich der Raum. Holger und Cornelia Lund stehen am Eingang, begrüßen die Gäste und plaudern mit den Teilnehmenden. Sie sind als fluctuating images Initiator*innen und Hosts des Abends und haben verschiedene Akteur*innen zusammengebracht: neben Errant Sound, die nicht nur den Raum zur Verfügung stellen, sondern auch die beiden Supporting Acts, haben sie mit Harshini Karunaratne vom manifest:io Festival zusammengearbeitet, bei dem der Hauptact des Abends, Technologies of Consciousness, ein paar Tage später auftreten wird. Mit im Boot ist außerdem Gaia Bartolini von der Nachbarschaftsinitiative Liebig 12, die sich um die Bar kümmert.

Das Programm beginnt mit einer Begrüßung und Einführung durch Cornelia Lund, dann macht die Soundkünstlerin Alessandra Eramo den Auftakt. Sie steht hinter einem schmalen Pult und trägt ihr Solo for Voice and Electronics vor. Es ist bemerkenswert, wie vielseitig sie ihre Stimme einzubringen vermag: Mal klingt sie voll und melodisch, dann wird sie auf Atemgeräusche reduziert oder geht in ein Röcheln über. Phasenweise lassen sich italienische Wörter erkennen. Mit Hilfe einer Loop-Station nimmt Eramo ihre Stimme auf und kombiniert sie mit neuen Stimm-Einlagen zu einem dichten Soundteppich, der von zarten Passagen abgelöst wird. Das Publikum hört konzentriert zu, es gibt langen Beifall.

Nach einer kurzen Umbaupause macht Nico Daleman mit Noise Re(in)Duction. Sonic Intervention on the Possibility of Noise Reduction Algorithms for Sound Art weiter. Auch hier ist der Titel Programm – es wird noisiger, das heißt, man versteht kaum mehr etwas von der gesprochenen Sprache, weil bewusst Störgeräusche darübergelegt werden. Es ist mehr ein Geräuschteppich, der hier live entsteht, als einzelne zu identifizierende Sounds.

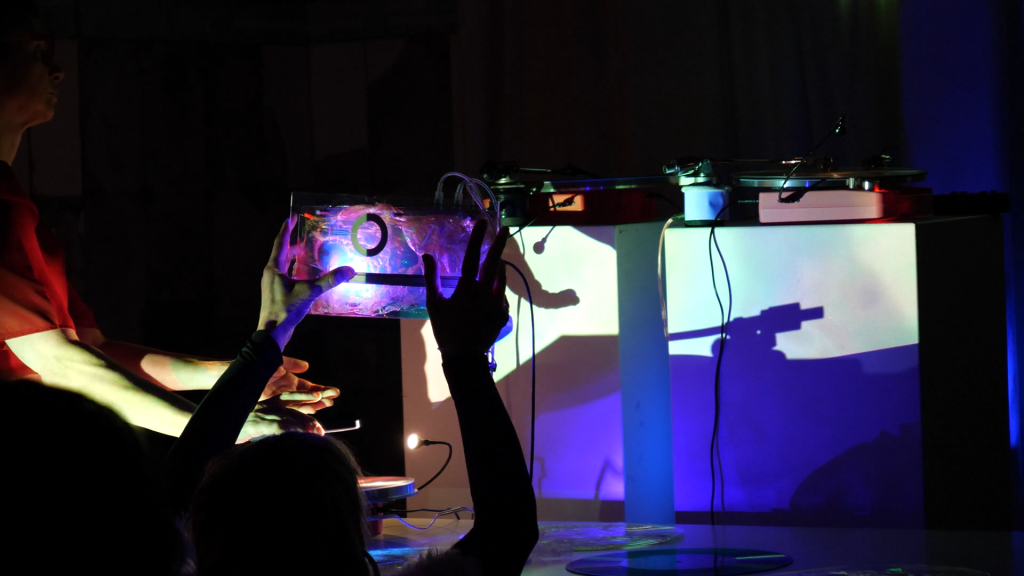

Für den nächsten Act drehen sich alle einmal um, um in Richtung von Sonya Stefan & Stephanie Castonguay zu schauen. Die beiden Künstlerinnen, die unter dem Namen Technologies of Consciousness auftreten, haben bereits ein umfangreiches Setting aufgebaut: auf zwei Sockeln stehen selbstgebastelte Schallplattenspieler auf einem pinken und roten Playmobilbaukasten, drei Tonarmsysteme sind daneben platziert und lassen sich flexibel einsetzen. Auf dem Tisch davor liegen neben selbstentwickelten technischen Gerätschaften, deren Funktion sich erst bei der Performance erschließt, mehrere ungewöhnliche Schallplatten. Gepresst aus Biokunststoff (Zutaten: Wasser, Gelatine, Glycerin, biologisch abbaubare Seife (für die Textur), Spirulina (für die Farbe) sind sie durchsichtig und nur teilweise von feinen Mustern und Formen durchzogen, die mitunter an Mandalas oder ganz konkret an Pilzstrukturen erinnern. Da es sich um organisches Material handelt, ist es wahrscheinlich, dass sich die Platten mit der Zeit verändern und gelb werden oder Schimmel ansetzen. Für diesen Fall gibt es auf der Website Hinweise zur Bioplastik-Pflege.

Aber zurück zur Performance Numinous Maschines, die mit der Abdunkelung des Raumes startet. Das Duo setzt Sound, Licht und ihre Körper ein, ohne dass man manchmal genau weiß, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Unter anderem werden Soundeffekte durch Sensoren fabriziert, die extrem sensibel auf Berührungen reagieren. Im nächsten Moment leuchtet sich Sonya Stefan mit einer Minilampe in den Mund, während Stephanie Castonguay an den Reglern dreht. Wirkt es einem Moment so, als wenn sie improvisieren würden, scheinen sie im nächsten Moment einem konkreten Plan zu folgen. Fasziniert hört und schaut das Publikum dem sich stetig verändernden Setting zu.

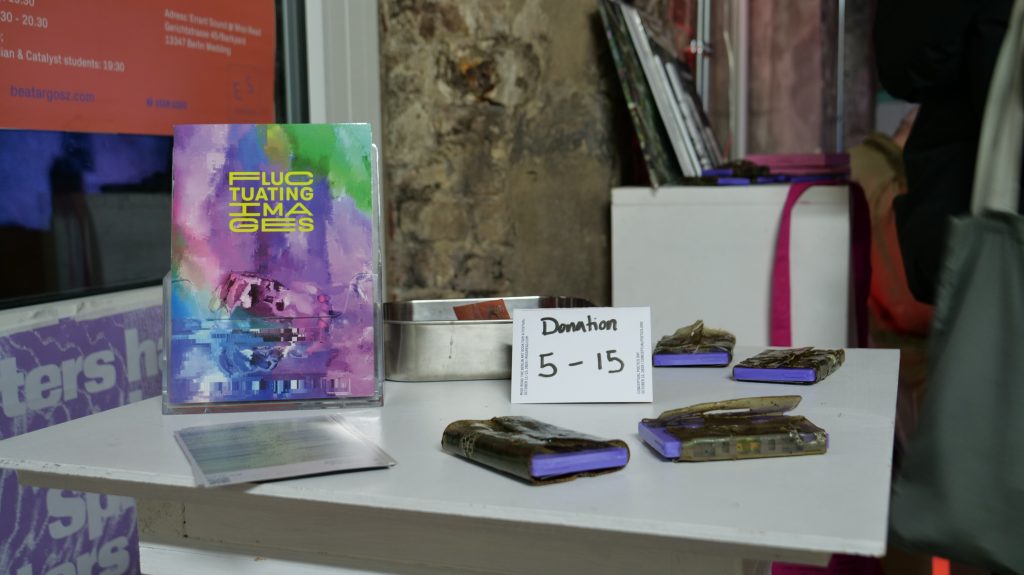

Als der Auftritt beendet ist, folgt ein kurzes Q & A, danach gibt es die Möglichkeit am Merchstand zu stöbern, wo neben einem Booklet von fluctuating images, das einen Einblick in ihre vielschichtigen Aktivitäten bietet, lila Kassetten von Technologies of Consciousness in einer Bioplastikverpackung auf Käufer*innen warten.

Theorie: Bessere Arbeitsergebnisse durch die Verbindung von Perspektiven

Anna-Lena Wenzel: Eure Arbeit ist nicht nur sehr interdisziplinär, sondern basiert oft auf Kooperationen, das heißt, ihr arbeitet meist mit verschiedenen Akteur*innen zusammen. Was reizt euch daran?

fluctuating images: Nicht nur als Hochschullehrende geben wir dem Modell „Kooperation“ gegenüber dem Modell „Konkurrenz“ den Vorzug, auch in unserer wissenschaftlichen und kuratorischen Praxis erscheinen uns Kooperationen als die deutlich sinnvollere Vorgehensweise. Zum einen ist das Arbeiten im kollaborativen Austausch bereichernd und die Arbeitsergebnisse werden durch Verbindungen von Perspektiven besser. Zum anderen kooperieren wir sowohl mit Künstler*innen und Kurator*innen als auch mit Institutionen, um passende und medial adäquate Zusammenarbeiten zu gewährleisten. Gerade für Künstler*innen ist die Wahl passender Kooperationsinstitutionen mit uns sinnvoll, sei es Performance (z. B. Ackerstadtpalast), Film (z. B. Sinema Transtopia, Acud Kino, Medientheater der Humboldt Universität), Musik (z. B. After, Errant Sound, Seismographic Records), Festivals (z. B. CTM Festival, Manifest IO), oder eher diskursive Formate (z. B. diffrakt). So sind die notwendigen medialen Möglichkeiten und entsprechenden Publika sichergestellt.

ALW: Versteht ihr euch eher als Urheber*innen von eigenen Werken oder als Verstärker von Werken oder Diskursen, die ihr wichtig und unterstützenswert findet?

fi: Wir verstehen uns als beides. Im Sinne wissenschaftlicher und kuratorischer Forschung reflektieren wir Themen und Schwerpunkte, auf die wir aufmerksam werden und die uns relevant erscheinen. Hierbei setzen wir auch Begriffe und Diskurse in Gang, etwa zu Musikvisualisierung (mit den Publikationen Audio.Visual – On Visual Music And Related Media und The Audiovisual Breakthrough) oder zu Termini wie „Post-Digitalität“ oder „Post-Music“. Wir greifen aber auch künstlerische Arbeiten oder Diskurse auf, die uns relevant erscheinen, um sie und ihre Wirkung zu verstärken. Indem wir etwa – für Deutschland – sehr früh schon, Mitte der 2000-Jahre, künstlerischer Forschung Raum gegeben haben, mehrere Jahre bevor die Deutsche Forschungsgemeinschaft diese nun akzeptiert hat.

Ein gutes Beispiel für die Verbindung von eigenen Produktionen mit bestehenden Diskursen sind unsere Aktivitäten zu türkischer (Pop-)Musik. Zusammen mit Seismographic Records machen wir Archivarbeit und veröffentlichen sowohl historische als auch aktuelle Entdeckungen türkischer Pop-Musik. Zugleich bringen wir uns jedoch auch mit wissenschaftlichen Texten und Präsentationen in die Entwicklung eines Diskurses zu dieser Musik ein, zuletzt besonders zu jener in und aus Deutschland.

ALW: Weil ihr Projekte an verschiedenen Orten macht, würde ich eure Praxis als nomadisch bezeichnen. Habt ihr auch schon mal einen festen Ort gehabt oder gibt es eine Sehnsucht danach?

fi: Wir können auf drei räumliche Entwicklungsstufen zurückblicken. Zunächst hatten wir in Stuttgart eigene Räumlichkeiten, dank Unterstützung der Stadt. Als „Mini-ZKM“ (so das Stadtmagazin Prinz aus Stuttgart) füllten wir eine Lücke, die man dort gegenüber dem viel größeren ZKM in Karlsruhe empfand. Nach unserem Umzug nach Berlin gingen wir ab 2009 in den raumkooperativen Modus und wurden Teil des multidisziplinären Projektraumes General Public in der Schönhauser Allee. Und das bis zu dessen Ende durch Gentrifizierung 2013, welches auch die Preisträgerschaft im Rahmen der Auszeichnung künstlerischer Projekträume und -initiativen des Berliner Senates 2012 nicht verhindern konnte. Seitdem arbeiten wir nomadisch, mit je nach Anliegen und Künstler*innen bzw. erforderlichen Medien wechselnden Partner*innen aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Eine Sehnsucht nach einem festen Ort verspüren wir jedoch teilweise schon. Klar haben die Partnerschaften viele strukturelle Vorteile, aber man kann sie auch von einem eigenen Raum aus oder mit einem geteilten Space erhalten, wenn man selbst für Partnerschaften räumlich bereitstehen kann, wie wir das in Stuttgart und mit General Public in Berlin praktiziert hatten. Die Zugriffsmöglichkeit auf einen eigenen Raum verstärkt nochmals die Attraktivität für viele Partner*innen, weil Kooperationen dann leichter ausgebaut werden können.

ALW: Ihr seid seit über 15 Jahren in Berlin aktiv – wie hat sich die Kulturlandschaft seitdem verändert?

fi: Eine maßgebliche Veränderung schließt gleich an die Frage nach dem festen Ort an: Was einmal eine der größten Stärken der Berliner Kulturlandschaft war, das schier unerschöpflich scheinende Angebot an spannendem, erschwinglichem Raum, ist jetzt zu einem massiven Problem geworden. Raum wird knapp, nicht, weil es keinen gäbe – es gibt Zig-Tausende an Quadratmetern Leerstand. Sondern weil er zu teuer geworden ist. Gleichzeitig wurde Förderung drastisch gekürzt, etwa bei der Atelierförderung, aber auch bei der Unterstützung für Projekträume. Diese Kürzungen sind, Joe Chiallo und dem aktuellen Senat sei Dank, wohl die einschneidenste, noch recht neue Veränderung. Die Folgen sind noch gar nicht abzusehen, weil auch das Ende des Sparkonzerts noch nicht in Sicht ist. Es ist nachgerade absurd, wie da, ohne Dialog und tieferes Nachdenken, jahrzehntelange gemeinsame Aufbauarbeit von Szene und Politik einfach mal kurz auf den Müll gekippt wurde. Das wird Berlin, zusammen mit den hohen Mieten und den beinahe schon absurd steigenden Lebenshaltungskosten auf Dauer eher unattraktiv machen für die internationale Szene. Die politische Situation mit dem ungemütlichen Rechtsruck hilft auch nicht gerade dabei, ein Anziehungsmagnet für eine diverse, internationale Kulturszene zu sein. Und das ist sicher, neben der sehr angespannten finanziellen Lage für viele Kulturschaffende, eine andere Entwicklung, die eng mit der Normalisierung rechter Diskurse, aber auch mit der Situation in Palästina und den Folgen des offiziellen deutschen Diskurses zum Israel-Palästina-Konflikt verknüpft ist: Eine spürbare (An)Spannung, verbunden mit einem Gefühl der Marginalisierung und der Frage, was und wer in dieser Kulturlandschaft eigentlich jetzt gerade und in Zukunft noch erwünscht sein wird, was das bedeutet und wie man gemeinsam dagegen vorgehen und Spielräume erhalten kann.

ALW: Ihr wohnt im Wedding, wie verbunden seid ihr diesem Kiez?

fi: Wir könnten hier vielleicht mit einer Anekdote antworten: Bei der Befragung für die Einrichtung des Milieuschutzes in unserem Kiez war die fragende Person extrem verblüfft, wie gut wir unsere Umgebung kannten, einschließlich unserer Nachbar*innen und der Einrichtungen, die wir gar nicht nutzen (Spielplätze, bestimmte Beratungsbüros etc.). Der Wedding und die Menschen, die hier leben, sind sehr wichtig, sie sind eine urbane, soziale und kulturelle Inspirations- und Kraftquelle. Allerdings ist der Wedding ebenfalls großen Veränderungen unterworfen. Und so sehr wir es schätzen, dass es jetzt mit silent green, Savvy, Sinema Transtopia etc. eine kulturelle Verdichtung mit dem entsprechenden Gastro-Angebot direkt vor unserer Haustüre gibt, so ist es doch sozial problematisch, dass die Gastro-Preise mitunter langsam ins Reich der Phantasie abschweben und diese Entwicklung teilweise eher wie eine Art Ufo wirkt, das nicht wirklich mit dem „Rest“ des Wedding in Berührung kommt. Es gibt jetzt „Downtown Apartments“… really?

ALW: Was kommt als Nächstes? Worauf freut ich euch / bereitet ihr euch gerade vor?

fi: Wir haben ein paar Ausstellungsprojekte, an denen wir arbeiten, allerdings nicht in Berlin. Eines davon ist die Fortsetzung von Ken Aïcha Sys Survival Kit-Ausstellung, die gerade in der Berliner ifa Galerie läuft. Ken Aïcha ist eine langjährige Koooperationspartnerin und Freundin und Holger hat schon mit Collectif Wokloni (aka Aminata Bouaré) bei der Berliner Eröffnung von Survival Kit als DJ aufgelegt. Diese musikalische Kooperation erweitern wir für die nächste Ausstellungsetappe in der Stuttgarter ifa Galerie, unter anderem mit einem Mixtape. Dann freuen wir uns sehr auf die nächste Vinylproduktion mit Musik von Anthony Hüseyin, die bei Seismographic Records erscheinen wird. Hüseyin ist Musiker*in und sicherlich vielen Berliner*innen durch deren Rolle in Dschinns im Gorki bekannt.

Unter dem Namen fluctuating images bündeln Cornelia und Holger Lund ihre vielfältigen Aktivitäten. Mal treten sie als Kurator*innen und Veranstalter*innen, mal als DJs und Vortragende, mal als Forschende und Lehrende in Erscheinung. Dabei gehen Praxis und Vermittlung Hand in Hand – zum VJing (der visuellen Übersetzung/Begleitung von Musikveranstaltungen) gesellt sich die Veröffentlichung eines Grundlagenbuch über „Visual Music and Related Media“; neben DJ-Sets im Radio werden Vorträge über „Dekoloniale Immersion(en) in VR“ gehalten, Publikationsbeiträge gehören ebenso zum Output wie LP`s. Diese vielfältigen Aktivitäten realisieren sich in Zusammenarbeit mit wechselnden Orten, Personen und selbstorganisierten Strukturen und sind daher Ausdruck einer kooperativen Grundhaltung.

https://www.fluctuating-images.de/