Das 2013 eröffnete Museum für Architekturzeichnung am Pfefferberg an der Grenze zum Bezirk Mitte ist selbst ein architektonisches Kleinod aus Glas und Beton. Allein deshalb lohnt ein Besuch. Der Baukörper gleicht übereinandergestapelten, gegeneinander verschobenen Blöcken, die teils erkerartig vorkragen. Die Fassade ist auch im Detail stark profiliert und zeigt Reliefs mit Fragmenten architektonischer Skizzen. Getragen wird das Museum von der Tchoban Foundation, die sich in digitalen Zeiten der Förderung der architektonischen Handzeichnung verschrieben hat und deren fantastische Bilderwelten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen will. Erklärtes Ziel ist es, zeitgenössische Architekturzeichnungen mit Werken vergangener Jahrhunderte in Beziehung zu setzen. Das geschieht auch in der laufenden Ausstellung zur DDR-Architektur.

Sergei Tchoban, geboren 1962 in Leningrad, heute Sankt Petersburg, lebt seit 1996 in Berlin und hat hier mit seinem Architekturbüro eine Vielzahl bekannter Projekte realisiert, etwa das nhow Hotel am Osthafen und das Vattenfall-Gebäude EDGE am Südkreuz. Tchoban ist zudem Mitglied der Fachkommission Kunst am Bau und Kunst im Stadtraum, die das Bezirksamt Mitte beispielsweise bei Wettbewerbs- und Vergabeverfahren berät. Der Juni ist in Mitte der Monat der Kunst am Bau. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm bietet Einblicke in die Entstehungsprozesse von ortsspezifischen Kunstwerken und endet am 28. Juni mit dem Tag der Architektur.

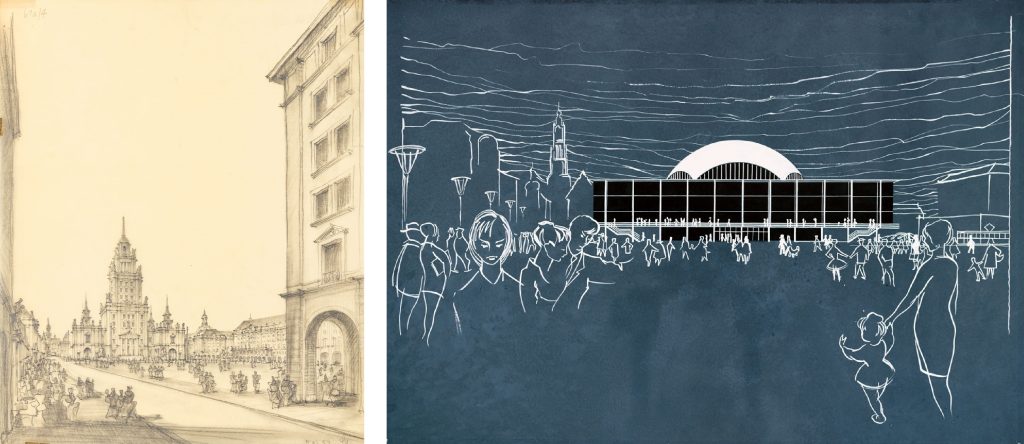

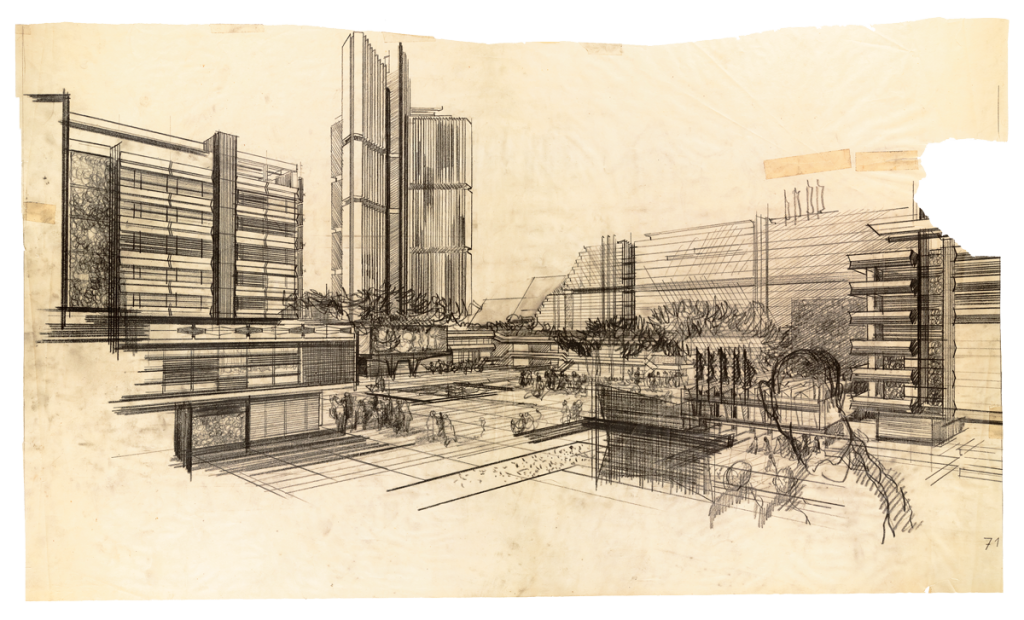

Heimo Lattner: Die aktuelle Ausstellung erstreckt sich über zwei Säle hier im Haus. Im ersten Saal sind Wettbewerbsentwürfe zu sehen, die tatsächlich zur Realisierung vorgesehen waren. Es beginnt mit Beispielen aus den späten 1940er- und den 1950er-Jahren, also mit dem Sozialistischen Klassizismus, der vielen als stalinistischer Zuckerbäckerstil bekannt ist. Da haben wir ja auch in Berlin bekannte Beispiele. Hier sehen wir aber zunächst einen Hochhausentwurf des Architekten Herbert Schneider für den Wettbewerb von 1952 zum Dresdner Altmarkt.

Sergei Tchoban: Dieser Turm, im Stil der Moskauer Sieben Schwestern, erfordert eine unglaubliche Gekonntheit. Das ist wirklich meisterhaft gezeichnet. Eine fast überlebendige, realistische Darstellung.

HL: Interessant ist, dass die Figuren komplett aus der Zeit fallen. Eigentlich fällt der ganze Entwurf aus der Zeit, das ist doch Barock. Das ist Bach, das ist Bernini.

Gleich daneben der Siegerentwurf von Leopold Wiel, aus dem Jahr 1960. Er war der einzige, der für den Wettbewerb kein Hochhaus vorgeschlagen hat. Diese Hinwendung zur internationalen Moderne war für die Entscheidungsträger so irritierend, dass sie Moskau um Rat gebeten haben.

ST: Dort war aber mit Chruschtschow bereits eine andere Zeit angebrochen und man hatte begonnen, anders über Architektur nachzudenken.

HL: Tatsächlich wurde der Entwurf von Wiel zur Realisierung übertragen. Das Blatt bricht aber auch visuell komplett mit Schneiders Wettbewerbsbeitrag.

ST: Wenn du auf weißem Papier zeichnest, hast du mit zwei Strichen noch nichts erledigt. Aber wenn du ein dunkles Papier nimmst, dann hast du sozusagen eine Beschaffenheit, die sofort eine große Rolle spielt. Mit zwei Strichen Weiß entsteht der Eindruck, als wäre schon sehr viel gemacht. Stadtarchitektur bewegt sich immer aus der Betrachtung in Richtung des Lesens eines Geschichtsbuchs. Du gehst durch die Stadt, und du liest anhand der gebauten Architektur ihre Geschichte, die Geschichte des Landes und die Geschichte einer Zeit. Und hier schauen wir auf die 1960er-Jahre. Mit ihnen kam auch eine neue Sprache: Oscar Niemeyer oder Paul Rudolph.

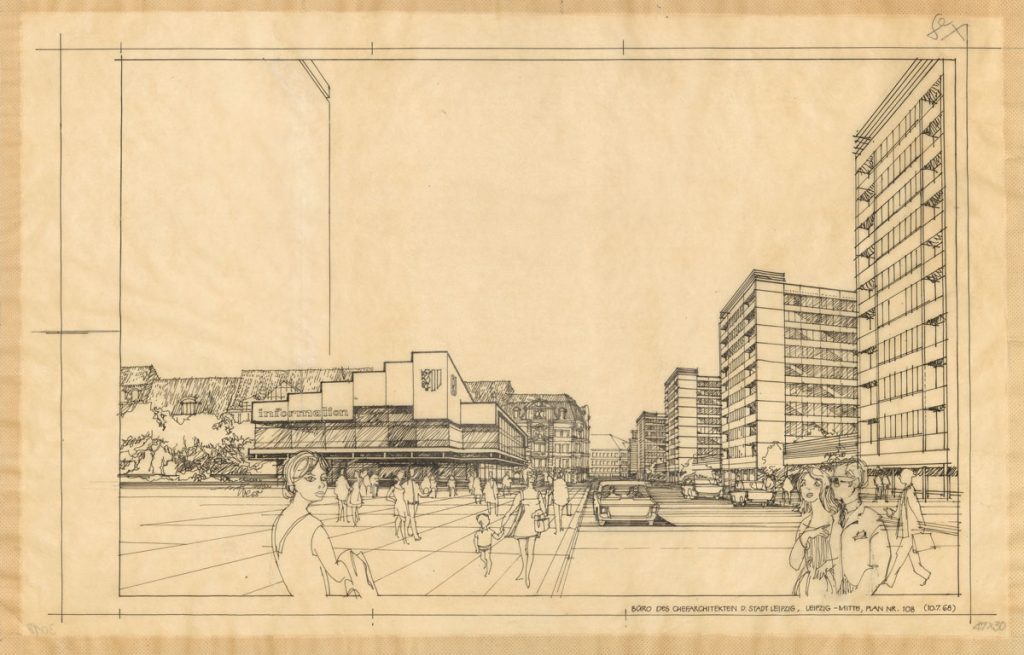

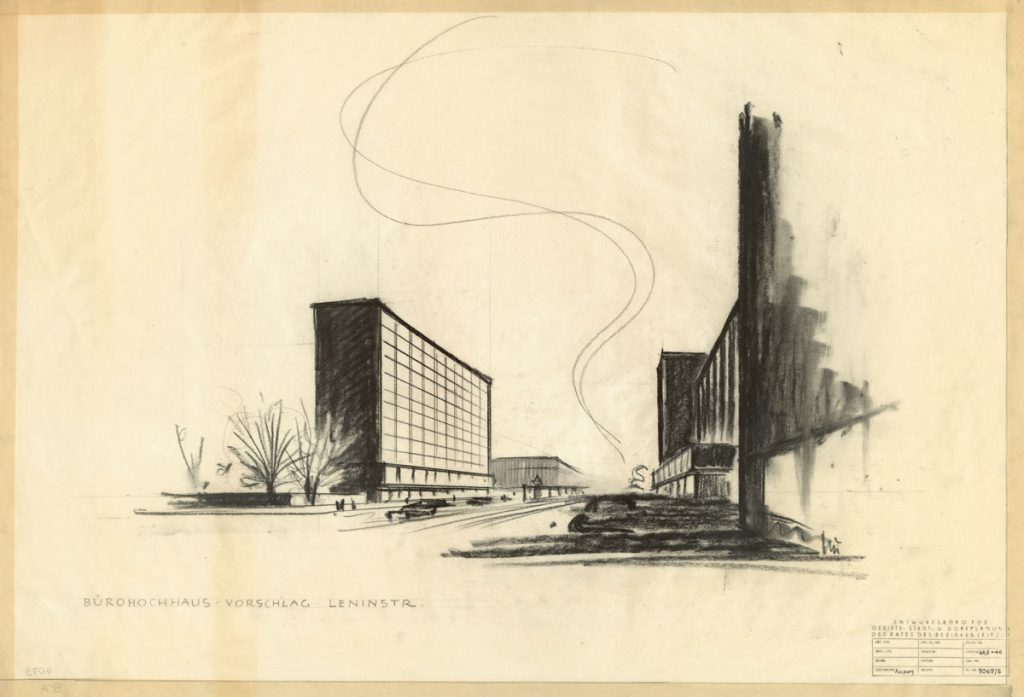

HL: Auch in der DDR vollzog sich in den 1960er-Jahren eine Hinwendung zur poststalinistischen Architektur. Vermutlich waren sie das experimentierfreudigste Jahrzehnt der Planungsgeschichte.

ST: Chruschtschow kam einmal von einer Reise aus Havanna zurück. Da hatte er weiße Wolkenkratzer gesehen und die wollte er nach Moskau holen. Ein Beispiel dafür ist der Kalinin-Prospekt. Diese postkubanische Architektur war natürlich erst nach dem Krieg und nach dem Tauwetter möglich, nachdem man vom Stalinismus Abstand genommen hatte. Es floss auch die Bauhaus-Tradition mit ein und natürlich der Konstruktivismus. Das ist es, was man hier unglaublich gekonnt übereinander gelagert liest.

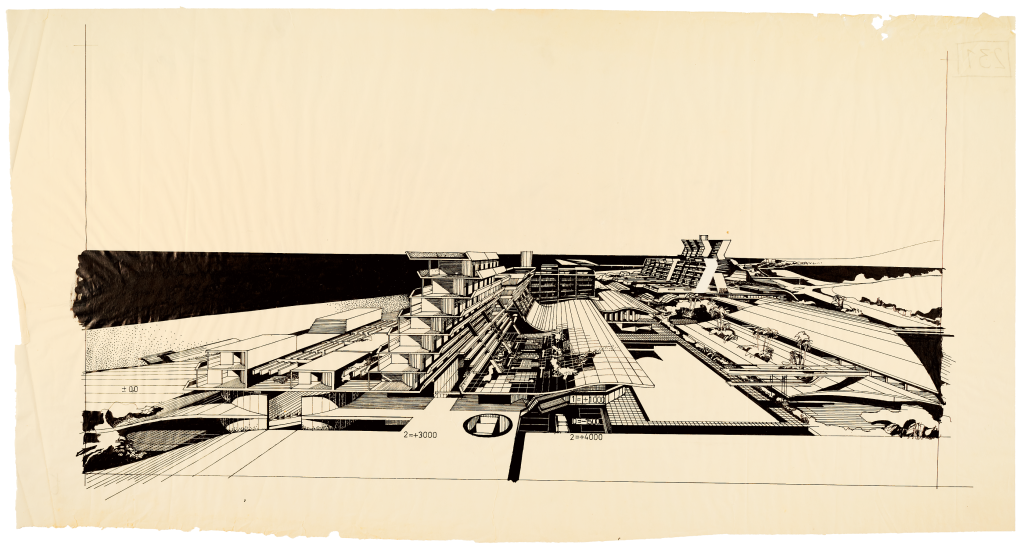

HL: Man nahm aber auch an Wettbewerben außerhalb der DDR teil. Bei der Planung für Tanger, Marokko, von Dieter Bankert, der hauptsächlich im Ost-Berliner Ingenieurhochbaukombinat tätig war, handelt es sich vermutlich um eine sogenannte „Devisenarchitektur“. Diesen Projekten lagen nicht nur Bemühungen zugrunde, die eigene Baukompetenz zu präsentieren. In den sozialistischen Staaten war die eigene Währung nicht frei konvertierbar, und um dringend benötigte harte Währungen für den Import von Waren und Technologien zu beschaffen, wurden Dienstleistungen im Ausland angeboten, darunter auch Architektur- und Ingenieurleistungen.

ST: Ich erinnere mich, wie sich mein Professor an der Kunstakademie in Leningrad 1983 mit einem Kollegen zwei Monate lang zurückgezogen hat. Dann kamen Sie mit aufgerissenen Augen wieder. Sie haben an einem Wettbewerb für La Defense in Paris teilgenommen. Vom Architektenverband jedes sozialistischen Landes wurden ein, zwei Teams auserkoren, um ihre Arbeit in kapitalistischen oder blockfreien Ländern einreichen zu können. Das war eine große Ehre und lief natürlich streng geheim.

HL: Ein wichtiger Aspekt der Architekturzeichnung ist die Skizze, die schnelle Visualisierung einer Idee, bei der man sich auf das Wesentliche konzentrieren muss: Linie, Form und Bewegung. Es geht dabei nicht um ein „perfektes Bild“, sondern viel eher um die Spur eines Moments. Das Zeichnen ist ein intimer Dialog mit dem Papier. Man bemerkt am Strich auch jede Unsicherheit, jedes Zögern.

ST: Die Sicherheit der Linie ist für mich das beste indikative Argument, dass ich mich auch physisch gut fühle. Du denkst ja nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem ganzen Körper. Die Gedanken werden beim Zeichnen vom Kopf zum Körper und über den Stift auf das Papier gelenkt. Man träumt und denkt sozusagen mit dem Stift. Der Architektenberuf ist sehr stark auf die Erbringung einer hoch komplexen Leistung angewiesen, was das Erfassen einer Grundfigur oder von Perspektiven betrifft, oder das Nachdenken über Material und Städtebau. Das ist aus meiner Sicht eine Gesamtkörperbetätigung, die ohne das Zeichnen gar nicht möglich wäre. Wir können uns heute in die künstliche Intelligenz versenken und uns von Punkt A zu Punkt B bewegen, ohne dabei die Füße zu betätigen. Dass man meint, dass Architektur ohne die Handzeichnung möglich ist, mag ja sein. Je weiter wir uns aber davon wegbewegen, desto mehr Leute sagen: Halt, Stopp! Wir zeichnen wieder mit der Hand, weil wir immer noch einen Körper haben. Wir sind ja nicht nur Köpfe, wir haben auch Körper und die müssen geistig und physisch gesund bleiben. Ich komme gerade von der Architektur-Biennale aus Venedig, man sieht wieder viel mehr zeichnende jüngere Architekt*innen.

HL: Den Ausklang des ersten Saals bilden Entwürfe aus den 1970er- und 1980er-Jahren als in Berlin zunächst noch die Idee verfolgt wurde, im Stadtzentrum im Stil der Moderne weiterzubauen, bevor sich die Postmoderne durchsetzte. Ein Beispiel dafür sind die Entwürfe von Peter Weiss für die „Friedrichstadtpassagen“. 1992 wurde der fertiggestellte Rohbau wieder abgerissen. Man erkennt, wie nach der politischen Wende mit dem Bauerbe der DDR umgegangen wurde.

ST: Interessant zu beobachten ist aber auch, wie der Zeichnungsstil mit der Postmoderne wieder in Richtung der 1940er und 1950er Jahre ging. Natürlich war das sehr gekonnt gemacht, aber der Strich war nicht mehr so fließend. Der Modernismus verfolgte eine ganz andere Sprache, die dazu führte, dass sehr viel mit Lineal gearbeitet wurde. Als man wieder zurückmusste, hatte man das sozusagen nicht mehr in der Hand, man hatte verlernt, diese kleinteiligen Details zu zeichnen. Um wieder traditionalistisch zu werden, muss man eben auch das zeichnerische Handwerk dafür besitzen. Architekt*innen sahen sich also gezwungen, wieder in die Vergangenheit zu gehen, weil man wieder Altstadt, die traditionalistische Stadt haben wollte. Genau da sind manche Architekt*innen wieder.

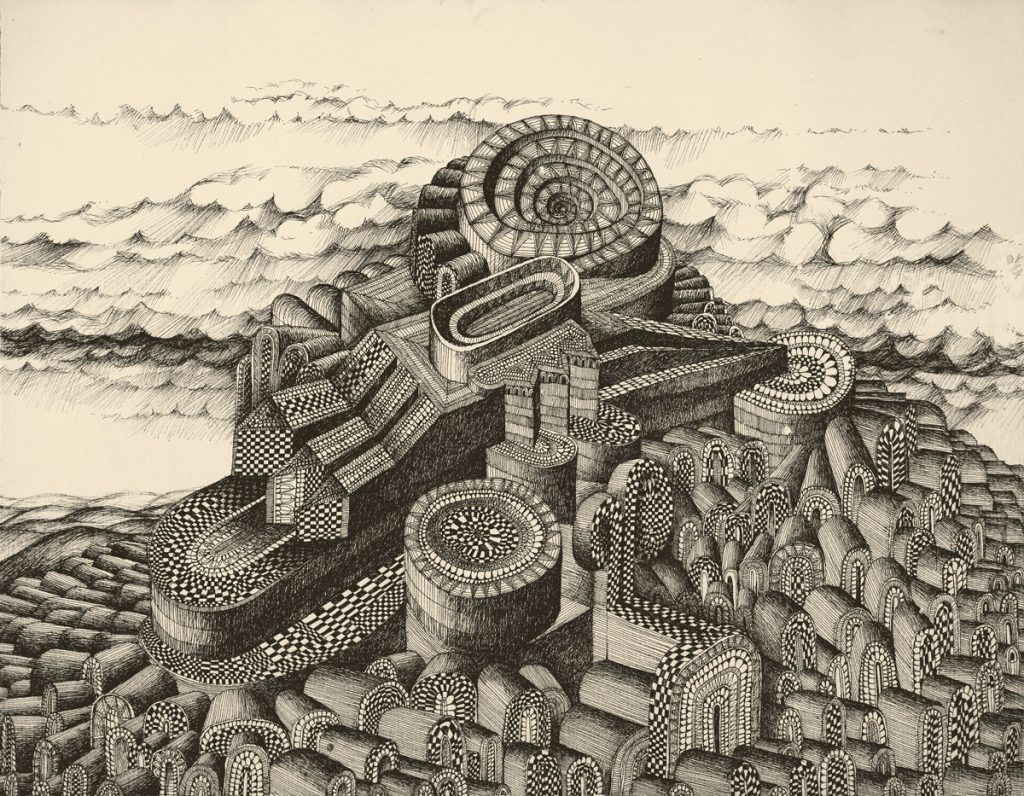

HL: Der Rundgang durch den zweiten Saal beginnt, sozusagen, mit freien künstlerischen Fingerübungen.

ST: Ja, mit Günter Vandenhertz und seinen Zeichnungen des Orangerieschlosses in Potsdam. Er zeichnete das Ensemble in der Technik, die zur Zeit der Entstehung der Gebäude, also Mitte des 19. Jahrhunderts, die eigentlich führende Zeichnungssprache war. Das finde ich sehr spannend, auch wenn es natürlich stark an Pietro Gonzaga, der im späten 18. Jahrhundert erst an der Mailänder Scala und dann in Sankt Petersburg wirkte, und an andere italienische Bühnenbildner seiner Zeit erinnert.

HL: Daran anschließend führt die Schau weiter zu den zeichnerischen Phantasien, den Visionen und den Träumen. Zu den bemerkenswertesten Blättern der Ausstellung diesbezüglich zählen die 1979 entstandenen „Babeltürme“ von Michael Kny und die kritisch-metaphorischen Auseinandersetzungen mit den bürokratischen Hemmnissen bei der Stadtplanung von Michael Voll aus dem Jahr 1981.

ST: Anfang der 1980er-Jahre begann sich von Moskau aus, über die Sowjetunion hinaus, die sogenannte „Papierarchitektur“ als Bewegung zu etablieren, mit kühnen Entwürfen, die den Ausflug aus trister Realität darstellten und nie für die Realisierung gedacht wurden. Yuri Avvakumov, Mikhail Belov, Alexander Brodsky und Ilya Utkin waren führende Köpfe.

HL: Das Credo: Je mehr gesellschaftliche und politische Fragen ein Entwurf aufwirft, desto besser. Es geht nicht um funktionale Strukturen, es geht um Narrative, um Emotionen, die durch das Erleben des Raums hervorgerufen werden. Man orientierte sich in der „Papierarchitektur“ an den ungebauten Zukunftshoffnungen der Konstruktivisten, aber auch an italienischen Vorbildern wie Piranesi oder an der französischen Revolutionsarchitektur. Ihre visionären Ideen, die gar nicht auf Realisierung ausgerichtet waren, lösten im sozialistischen Ausland Begeisterung aus.

ST: Was damals gezeichnet wurde, war sehr weit weg vom sozialistischen Architekturrealismus. Man war umgeben von dieser wahnsinnigen Enge, man konnte nichts Realistisches mehr machen. Die Fantasien der Papierarchitekten schlugen eine Bresche in die westliche Welt. In Japan gab es sogar Papierarchitekturwettbewerbe. Bekannte Architekten wie Hans Hollein oder Kenzo Tange waren Juroren. Man hat die Arbeiten hingeschickt und bekam plötzlich einen Preis, man wurde international wahrgenommen und sogar bekannt.

ST: Aber Moment mal, die waren ja schon vor Brodsky… Also hier bei Voll steht 1979 und Kny ist mit 1981 datiert. Brodskys „Kristallpalast“, entworfen für einen Wettbewerb in Tokio, ist von 1982. Er wurde ja vielfach publiziert, man hätte davon abgucken können, aber diese Zeichnungen hier sind tatsächlich schon davor entstanden. Das ist unglaublich! Sie gingen also absolut parallele Wege. In vielen Köpfen brodelte es eben, man wollte aus dem Gitternetz der sozialistischen Projekttätigkeit in den Projektinstituten raus.

HL: Wodurch unterschieden sich die beruflichen Perspektiven junger Architekt*innen in den 1970er- und 1980er-Jahren im Westen von denen ihrer Kolleg*innen in den sozialistischen Ländern?

ST: Durch die private Praxis. Die nächste Ausstellung hier am Haus ist Ingeborg Kuhler gewidmet, einer Architektin, die in den 70er- und 80er-Jahren auf eigenes Risiko sehr erfolgreich an Wettbewerben teilgenommen hat. Als völlig unerfahrene, aber total kreative Architektin, konnte sie alleine arbeiten. Das ist dieses Privatunternehmerische: Du kannst ein kleines Büro gründen, du kannst dich als junge Architekt*in profilieren. Das war in der Sowjetunion nicht möglich. Für Absolvent*innen führte der Weg in der Regel in ein Projektinstitut. Das waren Riesenmaschinen, in denen du als ganz kleine Nummer ankamst. Und dort hieß es: Mit 50 bist du ein großer Meister, dann machst du gar nichts mehr. Also da machen dann nur die Jüngeren was, die machen die Perspektiven, die machen die großen Darstellungen, und der Alte sitzt da. Und da fragt man sich ganz schnell: Wie lange halte ich das hier eigentlich aus? Es waren total selbstlose Schicksale. Und hier im Westen gab es die private Wirtschaft. Erst baust du ein Haus für deine Eltern, und es wird publiziert und du bekommst einen anderen Auftrag. Du nimmst an Wettbewerben teil, gewinnst und baust weiter…

HL: Herr Tchoban, Sie kamen in den 1990er-Jahren nach Berlin, da wurde hier gerade ein heftiger Architekturstreit ausgetragen.

ST: Ich kam 1996 nach Berlin, da war der Streit eigentlich schon vorbei. Die kritische Rekonstruktion, die Blockführung und die Wiederherstellung der historischen Innenstadt als Grundriss waren ja beschlossen, das war nicht mehr der Punkt der Diskussion. Das war im Grunde genommen die gesetzte Realität. Also ich sage es mal so, wir sehen es ja in diesen Zeichnungen, was es bedeutet, auf Grundlage eines historischen Grundrisses wieder eine neue Welt zu erschaffen. Das hat für viele DDR-Bauten den Abriss bedeutet. Gestern standen der Palast der Republik oder das Ahornblatt noch, heute sind sie nicht mehr da. Hans Stimmann (Anm.: Berliner Senatsbaudirektor a. D.) wollte unbedingt ein Gerüst, eine Raumstruktur schaffen, innerhalb derer die Stadt wieder wachsen kann. Dieses Ziel hatte man sich gesetzt und das ist ihm, zusammen mit den Architekt*innen, die ihn unterstützt haben, auch gelungen.

HL: Für Experimente ist aber nicht viel Raum geblieben.

ST: Stilistische Experimente finden immer noch statt, natürlich nicht in dem Maße, wie sie Rem Koolhaas oder Daniel Libeskind damals vorgeschlagen haben. Aber jede große städtebauliche Linie bedarf einer gewissen Fügung, sonst zerfällt die Stadt. Die Innenstadt von London ist natürlich sehr spannend, aber auch deutlich chaotischer. Und das wollte man hier vermeiden. Man kann natürlich alles im Leben kritisieren, aber was Stimmann auf den Weg gebracht hat ist, würde ich mal sagen, der letzte große realisierte stadtplanerische Wurf, und das genießt aus meiner Sicht Respekt.

HL: Aber wo bleibt der Mut zum Risiko?

ST: Ich finde die Marienkirche wahnsinnig schön. Und ich würde auch behaupten, dass die Museumsinsel deutlich interessanter ist als alles, was im 20. Jahrhundert entstand. Das müssen wir gar nicht wegreden. Alles, was wir seit der Zeit der Nachkriegsmoderne, seit den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts, in Berlin betreiben, ist schnelllebig, weil wir eine Stadt bauen, die eigentlich schlecht altert. Hans Stimmann hat den Versuch gewagt, eine Stadt wieder zu entwickeln, die möglicherweise langlebiger ist. Das Gerüst dafür bleibt, die Parzellen kann man austauschen. Man geht die Straße lang und sieht die Gesichter der Häuser. Jemand könnte sagen, manche dieser Gesichter sind hässlich. Mag sein, aber die Gesichter kann man austauschen. Irgendwann. Aber den Stadtraum, den wird man nicht mehr so einfach austauschen, sondern man wird sagen okay, das ist der Stadtraum, lasst uns neue Gesichter dafür finden.

Warum eigentlich die Berliner sich mit richtigen Hochhaus-Akzenten über 140 Metern so schwertun, weiß ich nicht.

HL: Woher kommt denn diese Zurückhaltung?

ST: Das müssen Sie mir beantworten. Sie sind ein…

HL: Ich bin aus Wien.

ST: Ich bin aus Petersburg. Dann müssen wir jemanden fragen, der aus Berlin kommt.

Pläne und Träume – Gezeichnet in der DDR

24.5.–7.9.2025

Museum für Architekturzeichnung

Christinenstraße 18A

10119 Berlin

Weitere Informationen:

http://www.tchoban-foundation.de/10-0-Ausstellungen.html

Über Sergei Tchoban:

https://sergeitchoban.com/biography/

Zum Monat der Kunst am Bau:

https://www.kunst-im-stadtraum.berlin/de/post/monat-der-kunst-am-bau-2025